|

Grupo de escravos “ao ganho”, na Bahia. Eram negros que não moravam

com o senhor, nem estavam sujeitos a feitor. Executavam pequenos

trabalhos urbanos e ganhavam por isso. Obrigavam-se a pagar féria

diária a seus proprietários, sob pena de castigos |

No Brasil do século XIX, antes dos imigrantes, negros e trabalhadores livres já faziam “paredes”, paralisações por melhores condições de vida e trabalho

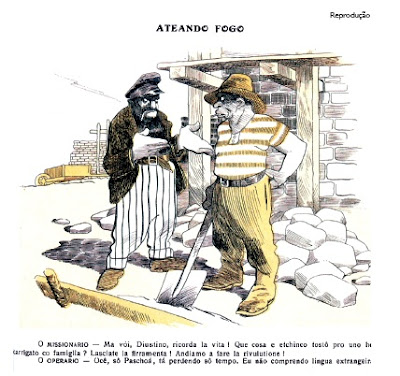

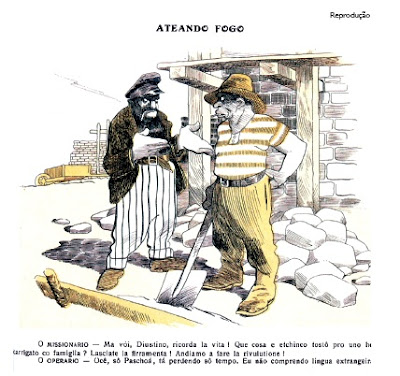

Dia ensolarado. O italiano Pascoal se aproxima do brasileiro Justino. Apelidado de “missionário”, o italiano usava um desses chapeletes de militante socialista. Com uma pá na mão, o operário — um negro — fez uma pausa no batente para olhar Pascoal nos olhos, ouvindo-o atento. Gesticulando com as mãos, compensando o sotaque carregado, o italiano viera atear fogo: criticou salários, incitou todos a largarem o serviço e a fazer a revolução. “Você, seu Pascoal” — argumentou Justino (também com seu sotaque próprio) — “está perdendo seu tempo. Eu não compreendo a língua estrangeira”.

Tal como na charge de J. Carlos (publicada na revista Careta em 1917), imprensa, novelas e textos didáticos divulgaram para o grande público essa — fictícia — figura do italiano anarquista. Celebravam o mito do imigrante radical, uma fantasia em parte utópica e preconceituosa. Utópica porque os trabalhadores europeus não eram em sua maioria rebeldes nem se sentiam italianos. Ou seja, nem sempre eram anarquistas e tampouco se declaravam italianos. Na verdade, uma grande parte era de origem rural, não era composta de artesãos radicais ou trabalhadores de fábrica. Esses imigrantes não traziam consigo, em segundo lugar, uma maciça experiência de envolvimentos com partidos, greves e sindicatos. Havia, em acréscimo, divisões étnicas entre os imigrantes. Consequentemente, a desconcertante conclusão de Michael Hall é a de o nascente operariado industrial de São Paulo de origem imigrante ter contribuído para manter a classe operária em situação relativamente fraca e desorganizada. Muitos abraçavam identidades étnicas antes de mais nada, pois lhes assegurava um senso imediato de comunidade. Outros eram católicos e conservadores. Também aceitaram serviços cuja remuneração os brasileiros recusavam.

O mito do imigrante radical é também um preconceito porque, entre silêncios e esquecimentos, impede que o trabalhador local (a começar pelo escravo) apareça como protagonista das lutas operárias. Figuras como a de Justino, que aparece trabalhando mas é pintado como alheio à pregação inflamada do italiano radical, personificaram o anti-herói conformista. Enquanto que Pascoal desembarca pronto para lutar, o operariado formado em solo brasileiro deve, nessa ótica, ou aceitar a liderança do imigrante ou ficar de fora; quase um fura-greve. Deste modo, as imagens do trabalhador estrangeiro, branco, anarquista e rebelde, assim como a do trabalhador brasileiro longe das lutas, não passam de uma representação caricata do operariado do início do século XX.

Além disso, de acordo com esse mito do imigrante radical, a paralisação coletiva do trabalho seria algo tão inédito no Brasil que sequer haveria um termo disponível na língua portuguesa para nomear o fenômeno. Na falta dessa palavra, éramos obrigados a tomar de empréstimo aos franceses a palavra grève! No entanto, a paralisação do trabalho como forma de protesto e barganha foi sempre uma consequência tão espontânea e lógica da experiência dos trabalhadores que boa parte das línguas europeias possui uma palavra própria para designar o fenômeno. Assim, ingleses fazem strike. Já os espanhóis entram em huelga, enquanto que italianos, quando param o serviço, estão em sciopero. No Brasil do século XIX, as primeiras formas de suspensão coletiva das atividades ficaram conhecidas como paredes. Sem essa, portanto, de um Pascoal rebelde e um Justino que não fala o idioma da luta operária. Para nós, a emergência da classe trabalhadora não pode estar vinculada apenas à imigração.

Quando afinal surgiram as greves no Brasil?

Há quem tenha indicado que a greve dos tipógrafos de 1858 foi a primeira greve do Rio de Janeiro. Será? Sabemos hoje que, um ano antes, os trabalhadores escravizados pertencentes ao Visconde de Mauá pararam o serviço da fábrica da Ponta d’Areia. Esta era um dos maiores estabelecimentos da cidade, com cerca de 10 oficinas e 600 operários, sendo 150 deles escravos. Contudo, apesar de noticiada na imprensa, não existem maiores informações sobre as reivindicações dos escravos.

Era comum haver cativos e livres no mesmo espaço de trabalho. Dos operários registrados nas manufaturas do Rio de Janeiro entre os anos de 1840 a 1850 — em particular nas fábricas de vidro, papel, sabão, couros, chapéus e têxteis —, 45% eram escravos. Além disso, o recenseamento de 1872 apontou que, no Rio de Janeiro, havia mais de 2 mil cativos empregados como trabalhadores em pequenas fábricas.

São várias as evidências de paralisações feitas por escravos. No final da década de 1820, cativos, africanos livres e outros trabalhadores pararam a Fábrica de Pólvora Ipanema, controlada pela monarquia. Reivindicavam melhorias nas condições de trabalho, incluindo diárias e dieta alimentar. No Rio de Janeiro, em abril de 1833, um levante numa caldeiraria trouxe apreensão quando os escravos enfrentaram a força policial, sucedendo tiros e mortes.

Em 1854, Joaquim da Rocha Paiva foi testemunha e vítima da ação coletiva dos seus escravos. Tudo aconteceu na terça-feira, 5 de setembro. Foi na Fábrica de Velas e Sabão, sua propriedade na Gamboa. Um grupo de escravos “armados de achas de lenhas e facas” paralisou as atividades e reivindicou sua imediata venda para outro senhor. A decisão deles — ao que parece — não tinha motivo declarado. Há informações de que Rocha Paiva tentou negociar, propondo discutir o assunto no dia seguinte, enquanto alegava ser tarde da noite. Crioulos e africanos, na sua resposta, dirigiram-se ao proprietário “em tom alto”. Esclareceram “que não queriam esperar por que aquilo era negócio de ser decidido logo”. A decisão final do proprietário apareceu não num acordo, mas sim na rápida repressão policial de quase cem homens, que assustou os moradores da Corte, e chamou a atenção da imprensa. Chegando a força policial à fábrica, os escravos se entregaram às autoridades sem opor resistência. Talvez julgassem que, sendo presos, ficariam todos juntos, afastados daquela fábrica por algum tempo e depois poderiam ser vendidos, como desejavam.

Em 1858, na rua da Saúde, um outro grupo de escravos que trabalhava num armazém de café se insurgiu contra seu proprietário, Manuel Ferreira Guimarães. Igualmente, paralisaram o trabalho e se fizeram ouvir: neste caso, não queriam ser vendidos. Sabedores das dificuldades financeiras de seu senhor com o armazém, os escravos não concordavam em ser vendidos, talvez prevendo que seu destino poderia ser as fazendas de café no interior da província. Experientes no trabalho urbano, rejeitavam a venda para as áreas rurais. Permanecer na cidade poderia significar não simplesmente ficar longe dos cafezais, mas manter arranjos familiares e laços de amizade. Queriam permanecer juntos. Por causa disso o armazém parou. Como resultado, os escravos sofreram represália imediata: foram levados para a Casa de Detenção.

Quando deixamos de lado a grève e mito do imigrante radical e nos dedicamos, em seguida, à pesquisa, encontramos paredes feitas por trabalhadores escravos ou trabalhadores livres nascidos e crescido em solo nativo. Desse modo alargamos nossa visão e percebemos outras formas de protesto dos trabalhadores. Antes da grève, a parede dos escravos conseguia pressionar por melhores condições enquanto suspendia, temporariamente, os serviços; negociando também o retorno ao trabalho. Por isso mesmo, algumas fugas — inclusive as escapulidas curtas e individuais — eram eficazes como forma de negociação entre senhores e escravos. Aqui e ali, sumindo pelas falhas do sistema, mas deixando suas pistas em anúncios de jornal pagos por senhores que reclamavam o seu retorno, os cativos fugiam. Em tais anúncios havia informações, que eram fornecidas pelos senhores, sobre a identidade e os costumes dos escravos em fuga (sinais e marcas específicas, os seus hábitos, possíveis paradeiros). Revela-se, assim, a mútua percepção de poderes, deveres e estratégias, senhoriais e escravas, de controle e protesto. Quando calculavam que era hora de parar de trabalhar, os escravos fugiam.

Eram, às vezes, escapadas que duravam dias, ou um final de semana. Mesmo provisórias, eram cheias de tensões, castigos, concessões e riscos (para senhores e escravos). Era comum proprietários esperarem alguns dias para anunciar fugidos ou contratar capitães do mato. Tempo suficiente para que alguns fujões voltassem apadrinhados por senhores influentes e vizinhos de seus sinhôs. A um padrinho cabia interceder invocando generosidade e tolerância. Se possível, o escravo ganhava o que desejava: uma melhoria nas condições do cativeiro. No mínimo, o escravo que regressava queria evitar castigos ou vinganças. Políticas dos senhores e políticas dos escravos acabam assim redefinidas: uma relação até pouco tempo atrás bem pouco conhecida.

Episódios aparentemente sem maior expressão como fugas temporárias, bebedeiras, desordens, ofensas físicas talvez escondam aspectos decisivos da cultura escrava, guardando expectativas relacionadas ao ritmo do trabalho, ao controle senhorial, à disciplina e ao lazer. Em épocas que antecediam as festas religiosas, aumentava a incidência das fugas. No emaranhado da polêmica definição sobre a criminalidade escrava, podemos ver a gestação de uma identidade grupal coletiva. Numa amostra de cativos recolhidos na Casa de Detenção em 1863, podemos verificar, entre suas motivações, a prisão tanto “a pedido” quanto por “insubordinar-se”, ou mesmo “queixar-se”. Estamos, talvez, diante da formação de uma cultura de classe urbana entre os escravos, haja vista o alto número de cativos domésticos, cozinheiros, lavadeiras etc. Podiam ser cativos que se insurgiam, no âmbito doméstico, contra seus senhores (e assim eram remetidos à Detenção). Mas também podiam ser cativos que procuravam as autoridades policiais para defender o costume de alguma relação de trabalho, que consideravam desrespeitado. A lavadeira crioula Ludovina, por exemplo, procurou as autoridades policiais três vezes no mesmo ano. No registro prisional feito, está marcado seu crime: “queixar-se”.

Reclamar, no caso de Ludovina, poderia ser a tentativa de protestar contra o seu senhor ou seus clientes. Isto era crucial, em particular no caso de escravos urbanos, muitos dos quais “ao ganho”, isto é, aqueles que, por si mesmos, alocavam os seus serviços no mercado. E recebiam por isso, transferindo uma parte de seu ganho ao senhor, que nada fazia. Eram os carregadores, as quitandeiras e os vendedores ambulantes. Depois de trabalhar, tinham de dar ao seu senhor uma parte de seus ganhos. Entre aqueles presos por “queixar-se” (certamente acusados de insolentes), temos um grande número de mulheres lavadeiras.

Incluindo africanos, índios, brasileiros e imigrantes, juntar as experiências de trabalhadores livres e escravos é o melhor caminho para contornar preconceitos. Podemos chamá-las de invenção da liberdade, num mundo marcado pela escravidão.

Greve negra

Com certeza, os motivos das queixas, protesto e negociação dos escravos iam além do ambiente e da lida domésticos. Estudando revoltas e movimentos sociais em Salvador, João Reis revelou uma greve de carregadores em 1857. Em resposta a mudanças legais que interferiram nas relações entre senhor e escravo e na forma de organização do trabalho, o que estava em jogo era uma intensa disputa com o poder público: o controle das práticas e costumes do trabalho urbano de escravos e libertos ao longo do século XIX pela administração municipal. Não por acaso, João Reis a chamou de “greve negra”. Centenas de africanos “ao ganho” — a maior parte africanos ocidentais: os “nagôs” — paralisaram por duas semanas o porto e o setor de abastecimento e transporte. Lutavam não por salários nem pelo fim de castigos.

Opunham-se a uma legislação que visava controlar sua lida, com dispositivos que interferiam na organização de seus espaços de trabalho — os cantos. Os grevistas se opunham à determinação da Câmara Municipal que exigia o uso de chapas de identificação individual. Estas, com certeza, foram vistas como mais uma estratégia de controle sobre seus costumes, seus valores, suas vidas, seu trabalho. Foram duas semanas de tensões e expectativas, com os senhores inclusive divididos. Amplamente acompanhada pela imprensa, a parede foi marcada pelo recuo das autoridades (2).

Protagonistas na luta de trabalhadores

Se havia greves antes da chegada dos imigrantes, também não foram um fenômeno urbano apenas. Na verdade, não só houve paralisações na área rural como também podiam dar continuidade a lutas anteriores, que prosseguiam sob novas formas — e em novas condições — sem para isso depender da militância de imigrantes europeus.

Em Pernambuco (em 1919), mesmo submetidos à mais aguda exploração, os trabalhadores da zona açucareira sustentaram uma greve maciça. Ainda que não existam referências às suas identidades, eram descendentes de escravos e libertos, mestiços e negros. Sobre essa corajosa iniciativa, o jornal Clarté publicou a notícia “O trabalhador agrícola em Pernambuco”. Nesta, afirmou que, embora detratado como indolente e estúpido, o trabalhador rural era “o primeiro fator das fortunas dos usineiros”. A greve mostrou a força desses trabalhadores sofridos e humilhados. Trabalhavam em farrapos, tinham dívidas com o armazém dos engenhos, sua dieta alimentar era pobre e praticamente não recebiam assistência dos poderes públicos. Queriam jornada de oito horas de trabalho, aumento salarial, reconhecimento sindical e fim de punições. Os usineiros fecharam suas associações à mão armada (3).

Fica claro assim que nem só de italianos viveram as primeiras lutas operárias do Brasil. Os negros vieram, antes de mais nada, para trabalhar e podiam possuir ou adquirir ofício. Eram vitais em seu local de trabalho, no campo ou na cidade. Sua rebeldia, igualmente, era crucial para mobilizações e protestos da classe trabalhadora. Além das manifestações culturais pelas quais são conhecidos (como a arte e a religiosidade), os trabalhadores negros e seus descendentes protagonizaram experiências de greve que, felizmente, são cada vez mais reveladas pela pesquisa histórica.

Referências bibliográficas

1. Hall, M. “Immigration and the early São Paulo working class”. In:Jahrbuch für geschichte von staat, wirtschaft und gesellschaft Lateinamerikas, 12, 1975.

2. Reis, J. “A greve negra de 1857 na Bahia”. In: Revista USP, 18, 1993.

3. Arquivo Edgard Leuenroth. “O trabalhador agrícola em Pernambuco”. In: Clarté, 1, 1921, p. 21-23. Esta matéria encontra-se transcrita no livro de Michael Hall e Paulo Sérgio Pinheiro, A classe operária no Brasil. Vol. 2. São Paulo, Brasiliense, 1981.

Bibliografia consultada

Castellucci, A. Industriais e operários baianos numa conjuntura de crise (1914-1921). Salvador, Fieb, 2004.

Gomes, F. dos S. Histórias de quilombolas. Mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995.

Mattos, M. B. Escravizados e livres: experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro, Bom Texto, 2008.

Negro, A. L.; Gomes, F. dos S. “Além de senzalas e fábricas: uma história social do trabalho”. In: Tempo Social. Revista de Sociologia da USP, 18, 1, 2006.

Negro, A. L. “Rodando a baiana e interrogando um princípio básico do comunismo e da história social: o sentido marxista tradicional de classe operária”. In: Revista Crítica Histórica, 5, 2012.

Hall, M. “Entre a etnicidade e a classe em São Paulo”. In: Carneiro, M. L. T.; Croci, F. (Org.). História do trabalho e histórias da imigração. Trabalhadores italianos e sindicatos no Brasil (séculos XIX e XX). São Paulo, Edusp, 2010.

FONTE:http://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/12581/as-greves-escravas-entre-silencios-e-esquecimentos